casualmente trent’anni fa, dopo un lungo lavoro di restauro

sarà finalmente esposto al pubblico.

di Franca Roiatti per

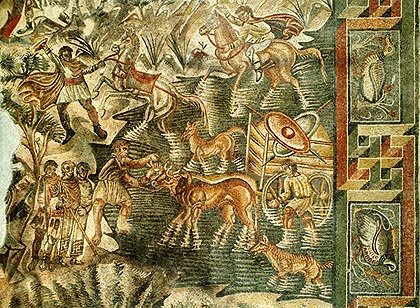

Un particolare di uno dei tre grandi

mosaici pavimentali ritrovati nella villa

romana del Tellaro, presso Noto.

«Dottore venga, abbiamo trovato qualcosa in un rudere sul Tellaro»: era l’estate del 1971, quando Giuseppe Voza, in forze alla sovrintendenza ai beni culturali di Siracusa, ricevette quella telefonata da un capitano della Guardia di finanza. Qualcuno aveva avvertito le fiamme gialle che in una masseria abbandonata, non lontano da Noto, e dall’antica città di Eloro, si erano visti scavatori di frodo. Che cosa li aveva attirati tra le rovine di quel casale? In un angolo della stalla si intravedeva un frammento di mosaico a colori, volti di personaggi intenti a banchettare. I cacciatori di reperti l’avevano già pulito con l’intenzione forse di strapparlo senza immaginare il valore di quello che avevano casualmente trovato.

| Si trattava, infatti,

dei resti di una villa romana del IV secolo dopo Cristo, la dimora di

una famiglia di latifondisti, i cui pavimenti erano ricoperti da

straordinari mosaici che, per raffinatezza di stile, sono tra i più

significativi dell’epoca e possono bene rivaleggiare con quelli,

notissimi, di Piazza Armerina, presso Enna. E ora, dopo un lunghissimo

restauro, saranno visibili al pubblico: a fine giugno, provvisoriamente,

nella chiesa di San Domenico a Noto; da settembre nella sede originaria,

dove verranno ricollocati. Un evento consacrato dal presidente della

Repubblica Carlo Azeglio Ciampi che, nella visita in Sicilia agli inizi di

luglio, ammirerà i mosaici. Panorama li presenta in anteprima. «Gli scavi, cominciati tra mille difficoltà burocra- tiche a metà degli anni 70, hanno portato alla luce |

|

|

|

i resti di una villa di 6 mila metri quadrati» racconta

Voza, che da sovrintendente ha poi seguito passo per passo la

straordinaria scoperta. «Il corpo centrale era costituito da una corte

circondata da un portico sul quale si affacciavano vari ambienti. Il

camminamento era ricoperto da un mosaico a tappeto con festoni e motivi

geometrici, ben conservato per 15 metri». Ma il ritrovamento eccezionale

riguarda i pavimenti di tre stanze tappezzati con scene mitologiche, di

caccia e danze, realizzate con milioni di tessere in pietra calcarea e

cotto dai colori naturali intensissimi. Storie piene di animali, fiori e

volti talmente vivi che sembrano schizzare fuori dal disegno. La residenza romana bruciò in un incendio, probabilmente alla fine del IV secolo. Forse fu una conseguenza della calata dei barbari ipotizza il sovrintendente. |

| «Per recuperarne alcune porzioni abbiamo tolto con un lavoro chirurgico parte delle fondazioni evitando di far crollare quel che resta della masseria» aggiunge Voza. «E viste le condizioni in cui si trovavano abbiamo dovuto tirare via i mosaici e portarli al laboratorio per il restauro». Un’operazione delicatissima e rischiosa perché, se eseguita malamente, rischia di scompaginare le tessere, distruggendo per sempre le immagini. Un telo impregnato di un collante speciale viene posato sulla superficie del mosaico, poi si stacca dal terreno il fondo su cui sono posate le pietruzze ottenendo una sorta di tappeto che viene arrotolato intorno a un cilindro di legno per il trasporto. «Avevo una tal paura di danneggiare le opere che feci montare una tenda nel cortile della fattoria dove far immediatamente fissare i mosaici sulle resine» confessa Voza. |  |

«Le fondazioni della masseria avevano rovinato la parte principale di una delle scene più straordinarie: la pesatura del corpo di Ettore, un evento a cui si fa riferimento nell’Iliade» dice Voza. «Dopo la pulizia sono emersi particolari che ci hanno permesso di stabilire che si trattava proprio del riscatto dell’eroe ucciso.

|

Al centro campeggia una grande bilancia: sul piatto di sinistra è posato l’oro, su quello di destra il corpo». In alto l’iscrizione in greco svela che i personaggi presenti all’operazione sono Ulisse, Achille e Diomede, i troiani e Priamo. La drammatica rappresentazione era incorniciata dauna fascia decorativa ricca di piante e animali: tra essi una splendida tigre intenta a spiccare un balzo. |  |

| I particolari del felino sono resi con un dosaggio sapiente dei colori paragonabile a un affresco più che a un mosaico. «Lo studio cromatico nella posa delle pietre, le dimensioni delle tessere, che si riducono sensibilmente nelle sfumature dei volti e dei musi, per rendere ancora più precisi i dettagli, fa pensare che gli autori erano artisti raffinatissimi» valuta Voza. | ||

| «Lo stile è riconducibile a quello dei mosaici dell’Africa preconsolare e della villa romana di Piazza Armerina, ma queste rappresentazioni sono più armoniose e più vivaci, le figure sembrano muoversi, la profondità delle immagini è maggiore». |

|

Elementi che si ritrovano nel mosaico della scena di caccia che ricopriva la più ampia delle stanze ritrovate di 6 metri e 40 per 6 e 20. È la storia di una battuta che si svolge in vari capitoli. In alto si scorgono i cacciatori che assistono all’ingresso nelle gabbie delle fiere catturate, al centro un cavaliere sferra un colpo di lancia a un leone che ha appena ucciso una gazzella. La scena è intensissima: | |

| il felino si erge imponente con la sua folta criniera sul corpo straziato dell’antilope che sanguina. Poco più in basso si intravede una figura femminile con lo sguardo rivolto alla tigre che assalta un altro dei cacciatori. |  |

|

|

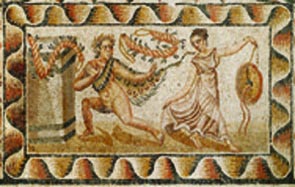

La terza stanza aveva un mosaico figurativo più complesso: ai quattro

angoli, altrettanti vasi rivolti al centro, da cui traboccano fiori e

frutta e da cui partono festoni di alloro che si incontrano in centro in

una formella completamente perduta, delimitando quattro zone

semicircolari contenenti altre scene come la danza erotica di un satiro e

una menade. Impossibile risalire alla destinazione delle camere. «Non c’è nulla che ci aiuti a capire se c’era un legame tra la scelta dei soggetti e l’uso delle stanze. E purtroppo il fuoco ha cancellato quasi tutte le tracce della vita quotidiana» conclude Voza. «Si sono salvate solo alcune |

Franca Roiatti

Panorama - ^.

________________________________________________________________________________________

|

La planimetria è

tratta dal volume "Nel segno dell'Antico - archeologia nel territorio di Siracusa" di G. Voza - Arnaldo Lombardi Editore 1999 - ISBN 88-317-2606-4 pp.157 |

|

Nella foto il

Soprintendente ai BB.CC.AA. di Siracusa Giuseppe Voza |